Parmi les mollusques fouisseurs du bord de mer, trois espèces pourraient prétendre à figurer sur le podium des espèces les plus courantes des sables et vases de la baie du Mont-Saint-Michel.

La plus célèbre est bien sûr la coque « comestible » (Cerastoderma edule), que l’on surnomme ici la « coque de Genêts ». Très communes les délicates tellines, sont représentées surtout par la telline de la Baltique (Macoma Balthica). Moins connue, la discrète scrobiculaire plane (Scobicularia plana) complète ce trio des espèces emblématiques des estrans sablo-vaseux et zones estuariennes soumises à de fortes variations de salinité.

La coque « de Genêts », emblème du Mont-Saint Michel

Plusieurs espèces de coques vivent le long de nos côtes. La plus commune dans la baie est la coque « comestible » , Cerastoderma edule.

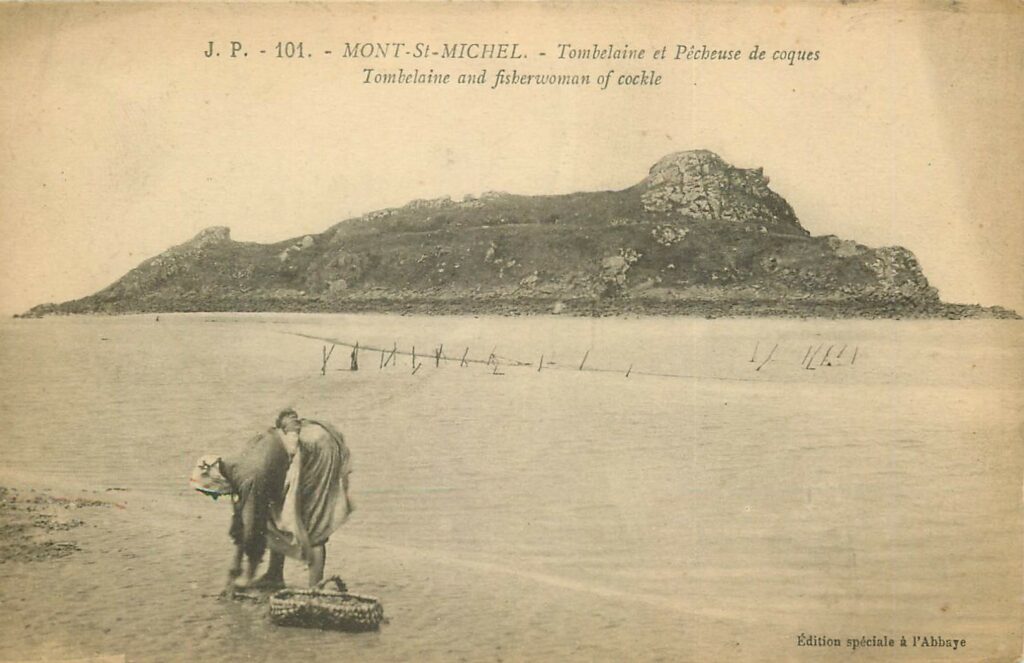

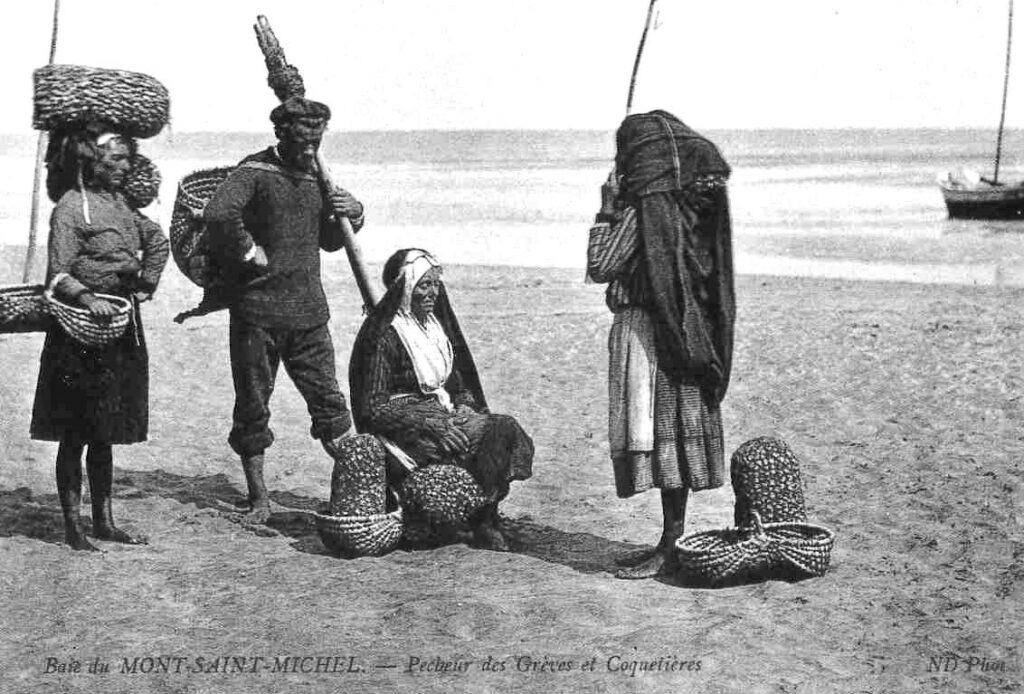

La pêche aux coques

La célèbre coque blanche, plus connue en Normandie sous le nom de « coque de Genêts » doit son nom à l’activité de pêche à pied traditionnelle pratiquée autrefois, surtout par les « coquetières », femmes des villages bordant la baie, notamment le village de Genêts.

Un travail bien usant, il faut le dire : marcher des kilomètres pieds nus et cela en toute saison , se baisser pour gratter le sable et récolter quelques coques…puis se relever encore et encore…revenir ensuite à pied à la côte avant la mer, avec souvent un chargement bien pesant.

Aujourd’hui encore ce petit mollusque fait l’objet de récoltes à marée basse, mais concerne dans la baie surtout la pêche en amateur. La taille minimale à respecter est actuellement de 27 mm pour une quantité maximale autorisée de 5kg ou 500 coques par personne.

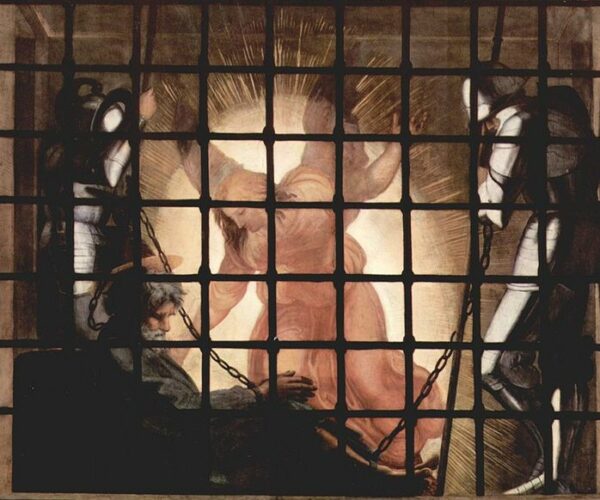

Coquilles et Chemins de pèlerins

Dans le nom latin de la coque Cerastoderma, la racine grecque « cerast » évoque des « cornes ». Mais aucun rapport avec le dragon ou quelque bélier de pré salé !

Cette étymologie se rattache aux sillons divergents comme des cornes ou rayons en forme d’éventail à la surface de la coquille.

Si l’on regarde ces rayons dans l’autre sens, ils évoquent pour les pélerins des chemins convergents au même point.

Que ce soit vers Rome, Saint-Jacques de Compostelle ou le Mont-Saint-Michel, le tracé des chemins de pèlerinage dessine en effet sur une carte géographique un motif rayonnant.

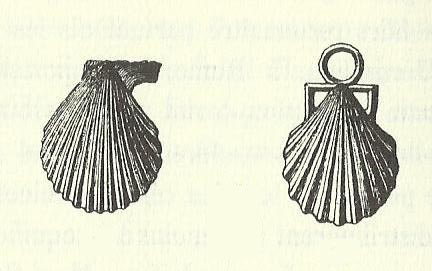

Plusieurs coquilles ont ainsi depuis longtemps servi d’emblème de pèlerinage.

La coque fait partie de ces coquilles de pélerins, à l’instar de la célèbre Coquille-Saint-Jacques. D’autres espèces de la famille des pectinidés, ou « peignes » étaient autrefois très utilisées . Notamment le peigne variable.

Au Mont Saint Michel, à une époque où les souvenirs kitch genre Mont-St-Michel-sous-la-neige-made-in-ailleurs ne faisaient pas encore fureur, on vendait aux pélerins, à côté des effigies de Saint-Michel ou de Notre-Dame de Tombelaine, des coquilles en métal évoquant principalement des coques ou des pétoncles…autres temps, autre mœurs !

La Telline de la Baltique, une délicate demoiselle

Petits mollusques à la coquille fragile, lisse et arrondie d’un côté et pointue de l’autre: voici lesTellines. Ces délicates demoiselles parfois blanches, se parent d’une robe brillante allant du jaune à rose, les faisant ressembler alors à quelque ongle vernis.

En baie du Mont-Saint-Michel, la plus commune des tellines est la « Telline de la Baltique » (Macoma balthica).

Malgré son nom, la telline de la Baltique ne se cantonne pas aux eaux septentrionales de la mer Baltique. Son aire de répartition s’étend jusqu’au rivages du Portugal.

La taille de l’animal adulte ne dépasse guère les 20 à 25mm, rarement plus.

La Scrobiculaire , des étoiles sur le sable

La scrobiculaire ou fausse « palourde plate » , appelée aussi lavagnon sur la côte Atlantique, affectionne particulièrement les sédiments vaseux gorgés d’eau des baies et estuaires. On la trouve à des niveaux plus élevés que les coques et les tellines sur l’estran.

Son nom provient des fossettes situées à la charnière du coquillage (scrobiculus en latin).

Moins abondante que les tellines, les populations de scrobiculaires peuvent représenter des biomasses supérieures à celles de Macoma balthica.

La scrobiculaire vit dans des sols vaseux à sablo-vaseux, souvent pauvres en oxygène. Elle est capable de s’enfouir plus profondément que la coque ou la telline, à une profondeur moyenne de 5 à 10 cm, et jusqu’à 20cm à certaines périodes de l’année, tout particulièrement en hiver.

Pas facile alors de voir des scrobiculaires vivantes sur le sol. Il arrive cependant qu’à l’occasion de fortes houles ou courants , le sol soit décapé sur plusieurs cm et laisse apparaître les scrobiculaires comme plantées dans la vase.

Des étoiles sur le sable

Très discrète, la présence de la scrobiculaire est révélée par des motifs en forme d’étoile sur le sol.

La plupart des mollusques bivalves fouisseurs révèlent leur présence en laissant à la surface du sol deux trous plus ou moins rapprochés selon les espèces. Certains pêcheurs à pied aguerris ont l’art de les repérer.

Ce sont les traces laissées par les deux siphons du mollusque. L’un sert à aspirer l’eau, l’autre à la rejeter. Tous les bivalves, ou lamellibranches se nourrissent en filtrant l’eau pour récupérer grâce à leurs branchies découpées en lamelles très serrées leur nourriture : micro-organismes (phytoplancton, zooplancton) ou débris organiques.

Lorsque la mer s’est retirée, la scrobiculaire se nourrit en récupérant à la surface du sol un mélange de vase et d’eau contenant microoorganismes , principalement des diatomées . Les siphons pouvant atteindre plus de cinq fois la largeur de la coquille, sortent et rentrent dans plusieurs directions, donnant naissance à ces étoiles sur le sol.

Une étonnante capacité de régénération

Il arrive parfois que les siphons soient mutilés par un prédateur, poisson, oiseau ou un crabe. En l’espace d’une semaine, la scrobiculaire parvient à régénérer la partie abîmée…un peu comme le lézard amputé de sa queue.

Coques et compagnie : une nourriture abondante

En parcourant les grèves de la baie lors d’une traversée , on prend conscience des énormes populations de coques et de tellines. Dans certains secteurs la densité de coquillages y est supérieure à 100 individus par mètre carré, surtout dans les secteurs où se développent les jeunes individus. La baie est une véritable nurserie…et par là-même un gigantesque garde-manger.

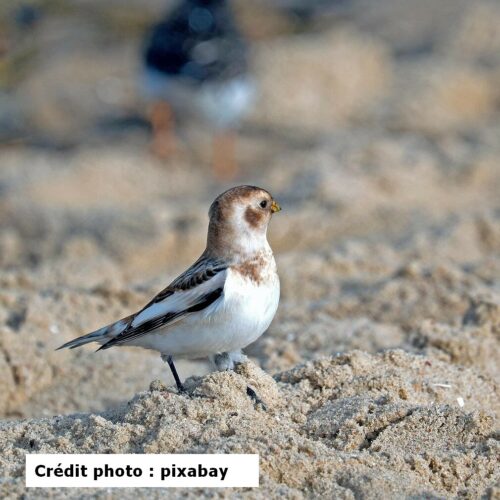

La richesse des sédiments de la baie en mollusques bivalves permet à de nombreux oiseaux de se nourrir.

La barge à queue noire et la barge rousse grâce à leur long bec effilé sont capables d’aller chercher en profondeur les scrobiculaires.

De leur côté, les bécasseaux fouillent la couche superficielle de sédiments pour atteindre les jeunes coques et tellines.

Si les limicoles utilisent leur bec fin pour sonder le sable à la recherche de ces mollusques, les mouettes et goélands ont une toute autre technique : on les aperçoit pratiquer une étrange danse en piétinant les sables gorgés d’eau pour faire remonter à la surface les mollusques qu’ils avalent en entier. Leur gésier musculeux broie ensuite la nourriture, puis l’oiseau régurgite les débris de coquilles broyés, façon puzzle, sous forme de pelote de réjection, amas ovoïde de morceaux solides collés par du mucus.

Coques et sel

La présence de sel dans le sol semble logique sur les plages recouvertes par la mer.

Oui mais…à marée basse les choses se compliquent : le drainage des sédiments et l’évaporation de l’eau accentuent la concentration en sels, surtout l’été et particulièrement en période de mortes-eaux, phénomène accentué par le vent.

Inversement , une forte dessalure peut se faire ressentir dans les parties les plus estuariennes de la baie, en automne et hiver principalement, à l’ocasion de fortes précipitions.

Peu d’espèces de mollusques ont une capacité à supporter de fortes variations de salinités. C’est le cas de nos trois amies , coque, telline et scrobiculaire.

La coque tolère des variations de 20 à 35 grammes de sel par litre d’eau en moyenne, jusqu’à des limites allant de 10 pour mille à 40 pour mille au grand maximum.

La telline de la Baltique peut quant à elle supporter des salinités encore plus faibles que la coque, inférieures à 10g de sel par litre.

Cette tolérance permet à ces espèces de coloniser les estuaires où les variations de salinité se font plus sentir.On dit que ce sont des espèces « euryhalines » (du grec eury- signifiant « large », et -halos le sel).